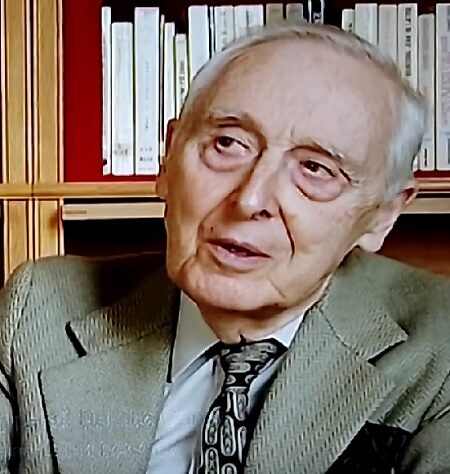

L’exposition retrace le parcours de Daniel Cordier à travers l’évolution de ses idées et ses actions. Dans chacune des cinq sections, un dispositif vidéo présente des animations graphiques et des témoignages de Daniel Cordier, en correspondance avec les documents et objets exposés : archives secrètes, faux-papiers, une écharpe de camouflage, des objets personnels et militaires…

Au départ, royaliste et antisémite, la guerre de 1940 a profondément bouleversé ses convictions. La première section raconte son adolescence d’extrême-droite puis son bouleversement et ses décisions lorsque le maréchal Pétain appelle à cesser le combat : il refuse l’occupation allemande et s’engage.

Le deuxième récit parle de son engagement dans l’armée formée par le général de Gaulle. Il est formé pour devenir un soldat puis un agent des services secrets.

Le 21 juin 1940, il devient un soldat de la France libre en choisissant de rejoindre un bataillon de chasseurs. Il suit une formation d’opérateur radio, de saboteur et de parachutiste.

On aperçoit sur son acte d’engagement son nom combinant le patronyme du deuxième mari de sa mère devenu son père adoptif avec le sien.

Sa carte de réfugié français au Royaume-Uni (25 juin 1940, Papier imprimé, manuscrit et tamponné) est également exposée.

Le 10 août 1941, après son stage de parachutisme, il intègre l’école de sabotage où il apprend le maniement des armes et des explosifs. Il suit ensuite les cours d’opérateur radio : le rapport mensuel sur la formation de Daniel Cordier aux transmissions radio, (23 Juin 1942 Papier dactylographié, manuscrit et tamponné), affiche ses évaluations positives.

Le projet de mission (24 Juin 1942, papier dactylographié, manuscrit et tamponné) classifié « TRES SECRET » dévoile les moyens mis à la disposition de l’agent, le budget, les moyens de départ et de retour…

La troisième section concerne sa vie clandestine et la résistance. Parachuté en France occupée, Daniel Cordier découvre l’activité de la Résistance. Il a été le secrétaire de Jean Moulin entre juillet 1942 et juin 1943. Sont exposés des documents tels que le télégramme de « Rex » (Jean Moulin) annonçant la constitution du premier Conseil de la Résistance (29 mai 1943), la note sur l’arrestation de « Rex » ainsi que les plans de Daniel Cordier pour tenter de faire évader Jean Moulin après son arrestation.

Le document classifié « TRES SECRET » (daté du 18 Mai 1944) présente le compte rendu de l’interrogatoire de sécurité de Daniel Cordier par les services secrets français (Bureau central de renseignements et d’action( BCRA)) où, de retour à Londres, Daniel Cordier explique clairement ses missions auprès de « Rex ».

Le quatrième récit relate des évènements liés à sa passion pour l’art : il a découvert l’art grâce à Jean Moulin et un émerveillement pour cette discipline nait de manière spectaculaire.

Après la guerre, Daniel Cordier devient un mécène engagé en collectionnant et en faisant des dons. En 1956, il ouvre une première galerie à Paris, une seconde à Francfort en1958 et une troisième à New-York en 1960. En 1959, il organise dans sa galerie parisienne la huitième exposition internationale du Surréalisme.

Les diverses raisons de la fermeture de sa galerie parisienne sont décrites dans sa lettre « 1964 Papier à en-tête imprimée 4 feuillets ».

Plusieurs œuvres de ses donations sont présentées dans l’exposition, dont : « Portrait au mur » de Jean Dubuffet (15 février 1958), « Le maître de cérémonie » de Jean Dubuffet (1955), Une œuvre sans titre de Bernard Réquichot (1961), « Graffiti » de Brassaï (vers 1935 1950), « Le cycliste » de Dado (1955).

La cinquième et dernière section explique les motivations de Daniel Cordier à exercer un devoir de mémoire. C’est face aux accusations d’un ancien chef de la Résistance contre Jean Moulin que Daniel Cordier décide de se faire historien et auteur d’une importante bibliographie de son ancien « patron ».

A la fin de sa vie, il décide d’écrire ses propres mémoires.

Parmi ses ouvrages, sont exposés : « Jean Moulin, la République des catacombes », « Jean Moulin, l’inconnu du Panthéon », « Jean Moulin et le Conseil national de la Résistance », « De l’Histoire à l’oubli ».

Commissariat général

Sylvie Zaidman, historienne et directrice du musée de la Libération de Paris – musée du général Leclerc – musée Jean Moulin.

Antoine Grande, historien et ancien directeur du musée départemental de la Résistance et de la Déportation de la Haute-Garonne.

Conseil scientifique : Alfred Pacquement, historien d’art et directeur honoraire du musée national d’Art moderne – Centre Pompidou.

Rédaction : Annick C, avril 2025

Vous avez également visité cette exposition

Déposer un témoignage